Jacques Lecoq (1921-1999) a dirigé son école de théâtre. Il valorisait particulièrement le travail au masque. Masque neutre, nez de clown ou masque « larvaire » : comment porter une masque peut-il faire accéder l’acteur à son humanité profonde? Y a-t-il ici une leçon à retenir pour tous, y compris pour les thérapeutes ? Réponses au fil de quelques extraits du livre de Jacques Lecoq Le corps poétique (1997, rééd. 2016, Actes Sud).

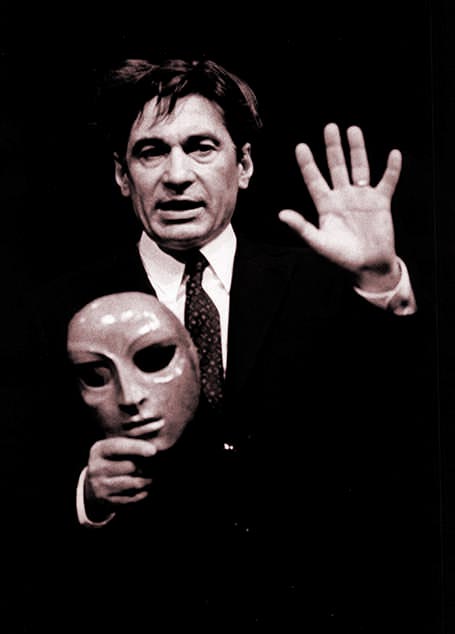

Le masque neutre

Le masque neutre est un objet particulier. C’est un visage, dit neutre, en équilibre, qui propose la sensation physique du calme. Cet objet que l’on se met sur le visage doit servir à ressentir l’état de neutralité préalable à l’action, un état de réceptivité à ce qui nous environne, sans conflit intérieur. Il s’agit d’un masque de référence, un masque de fond, un masque d’appui pour tous les autres masques. Sous tous les masques, masques expressifs ou masques de la commedia dell’arte, il existe un masque neutre porteur de l’ensemble. Lorsque l’élève aura ressenti cet état neutre de départ son corps sera disponible, telle une page blanche sur laquelle pourra s’inscrire l’écriture du drame. (p. 58)

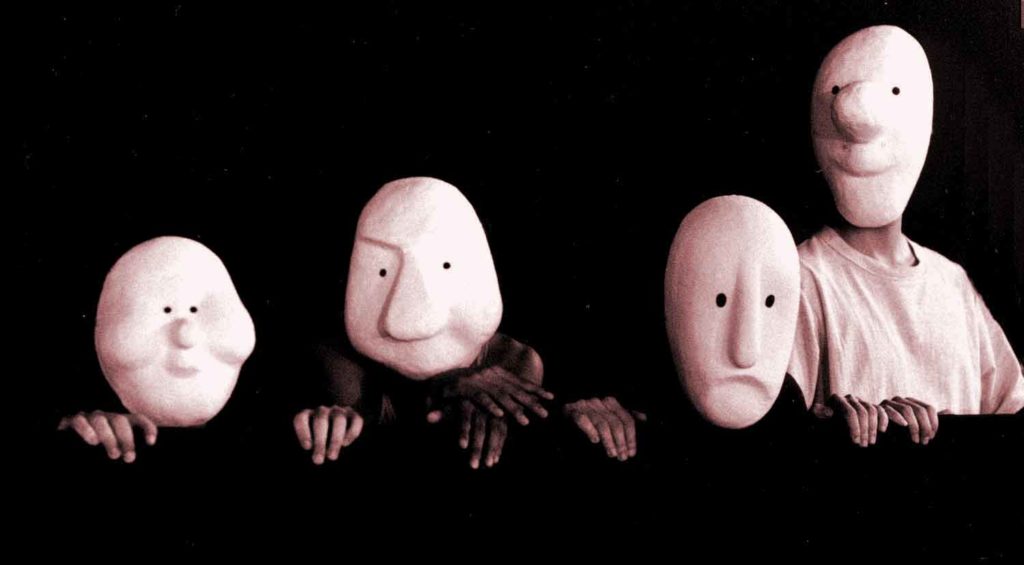

Les masques larvaires

Cette manière d’entrer dans la forme, nous la rencontrons plus particulièrement avec les masques larvaires. Découverts dans les années 1960 au Carnaval de Bâle, en Suisse, ce sont de grands masques simples qui ne sont pas encore arrivés à se définir dans un vrai visage humain. Ils se limitent à un gros nez, à une boule, à un outil percutant ou fendant. Nous les travaillons dans deux directions.

D’une part vers les personnages et des situations qui se trouvent caricaturées, un peu à la manière de certains dessins humoristiques. Les masques s’habillent avec de vrais costumes, des chapeaux… comme dans la vie, et nous explorons diverses situations réalistes que nous transposons au niveau des masques.

D’autre part, nous recherchons l’animalité ou la dimension fantastique du masque. Ce sont des êtres venus d’ailleurs qui ont été capturés et dont nous allons tester les réactions. (…) Cette recherche conduit à découvrir une population indéfinie, inconnue, bizarre. Cette exploration du corps inachevé, nécessairement différent, provoque l’imaginaire. (p. 85)

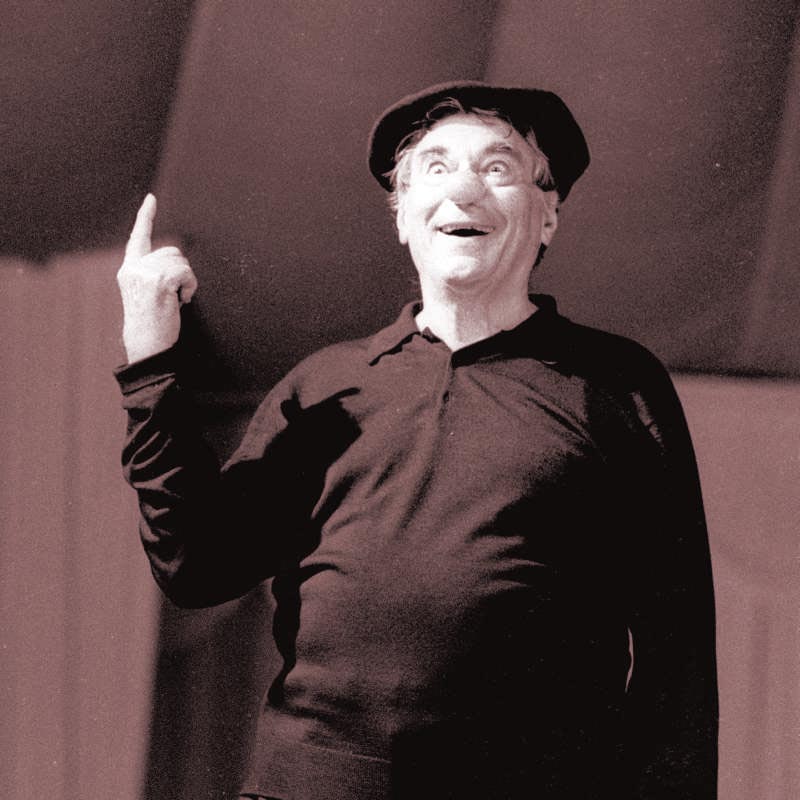

Chercher son propre Clown

Le clown fait rire, mais comment ? J’ai demandé un jour aux élèves de se mettre en cercle, souvenir de la piste, et de nous faire rire. Les uns après les autres, ils se sont essayés à des pitreries, des galipettes, des jeux de mots plus fantaisistes les uns que les autres, en vain. Le résultat fut catastrophique. Nous avions la gorge serrée, l’angoisse au plexus, cela devenait tragique.

Lorsqu’ils se rendirent compte de cet échec, ils arrêtèrent leur improvisation et allèrent se rasseoir, dépités, confus, gênés. C’est alors, en les voyant dans cet état de faiblesse, que tout le monde se mit à rire, non du personnage qu’ils prétendaient nous présenter mais de la personne elle-même, ainsi mise à nu. Nous avions trouvé! Le clown n’existe pas en dehors de l’acteur qui le joue. Nous sommes tous des clowns, nous nous croyons tous beaux, intelligents et forts, alors que nous avons chacun nos faiblesses, notre dérisoire, qui, en s’exprimant, font rire.

Au cours des premières expériences, j’ai constaté que certains élèves dont les jambes étaient tellement maigres qu’ils n’osaient pas les montrer trouvaient dans le clown une possibilité d’exhiber leur maigreur et d’en jouer pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ils pouvaient enfin exister tels qu’ils étaient, en toute liberté, et faire rire. Cette découverte de la transformation d’une faiblesse personnelle en force théâtrale fut de la plus grande importance pour la mise au point d’une approche personnalisée des clowns, pour une recherche « de son propre clown » qui est devenue un principe fondamental. (pp. 195-196)

Commentaires récents